讓“等車難”到“省心行”

同樣,家住泰和居的趙先生也有同樣的煩惱,“地鐵需要多次換乘,能一站直達的公交又太堵,要是公交能更快點就好了”趙先生表示,他在北大明宮上班,如果搭乘地鐵需要多次換乘,家門口的36路公交車可以一站直達,但是早上上班,明明通過軟件查詢公交車輛即將進站,但高峰時擁堵的路況,卻讓坐公交車變得遙不可及。

“了解市民需求后,我們積極開展客流調(diào)查,發(fā)現(xiàn)乘客乘坐需求主要集中在白鹿原公交調(diào)度站至穆將王地鐵站之間,其他路段乘坐量相對較小,開通區(qū)間車讓乘坐地鐵轉(zhuǎn)乘的乘客候車時間由高峰的8-10分鐘縮短至5分鐘以內(nèi)。”公交八公司二車隊黨支部副書記張飛說到。今年以來,與張飛他們相似的客流調(diào)查行動在西安各處不斷展開,一條條合理方案相繼制定。

區(qū)間車即是在一條公交線路中,只運行其中部分路段的車輛。開行接駁型區(qū)間車既可以減少營運車輛在低客流路段因交通擁堵、信號燈延誤等因素造成的平均運速下降,提升線路整體運行速度,又可以減少車輛空駛,將車輛資源更多的投入到乘車需求較高路段。

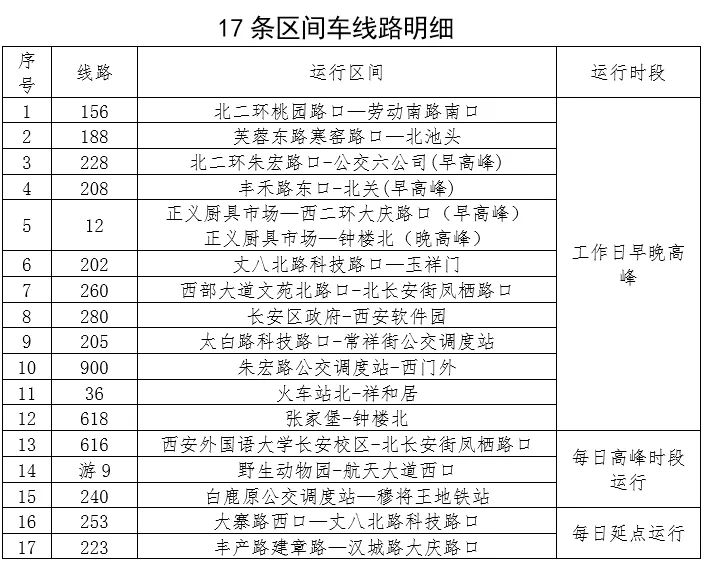

“我們通過‘運輸平衡’,把車輛資源集中到市民最需要的早晚高峰和高強度通勤路段。”公交集團營運生產(chǎn)部副部長董龍輝介紹,17 條區(qū)間覆蓋城東、城南等區(qū)域,包含12條早晚高峰線、3條高校接駁線及2條夜間延點線,實現(xiàn)“全天候、多場景”出行需求覆蓋。

賦予市民更多出行主動權(quán)

“以前每站必停,不管有沒有乘客下上車都要進站,再好的路況速度也提不上去。”浐河?xùn)|路133路駕駛員張凡說到。如今,運用響應(yīng)式停靠的方式后,乘客提前按鈴、司機觀察通過,一趟省下10分鐘。“最開心的是聽到乘客說‘師傅,今天快了不少’”。

“什么時候公交車能在村口停就好了……”這是住在雷寨村的王先生對公交的期盼。王先生的孩子是玄武路小學(xué)5年級的學(xué)生,按照以往的運營方式,平時上學(xué)得走500多米去公交站乘坐288路前往學(xué)校,雖說不是很遠,但對小學(xué)生來說,路上還是有點不安全,現(xiàn)在招手即停,省時又便利。這些案例都說明市民對公交的個性化,多元化的需求越來越高。

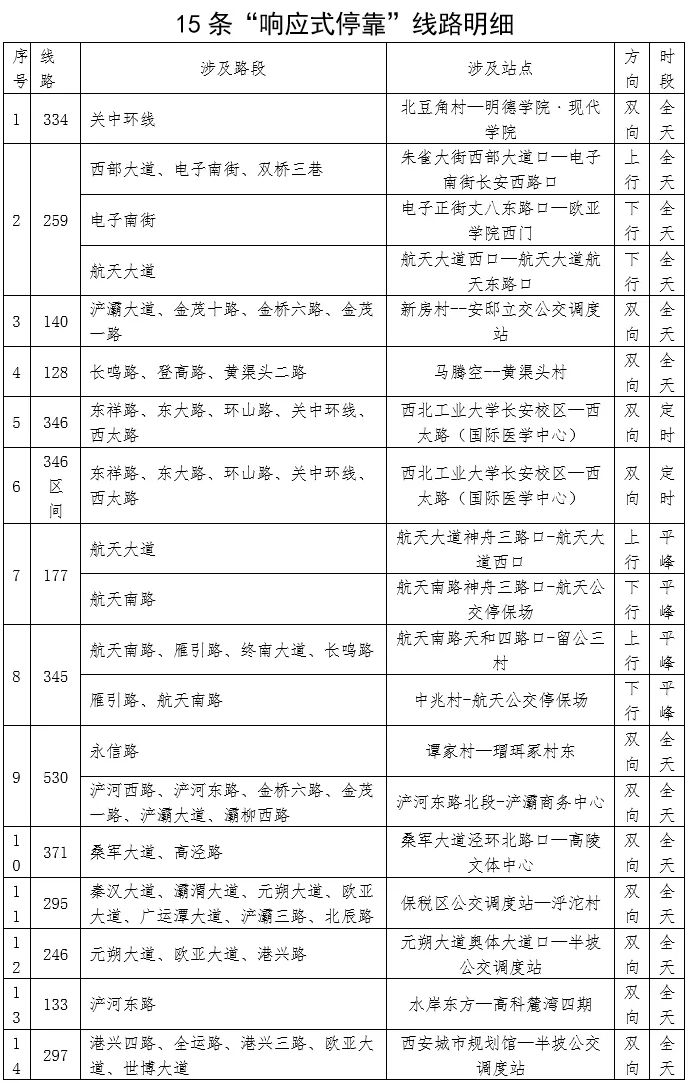

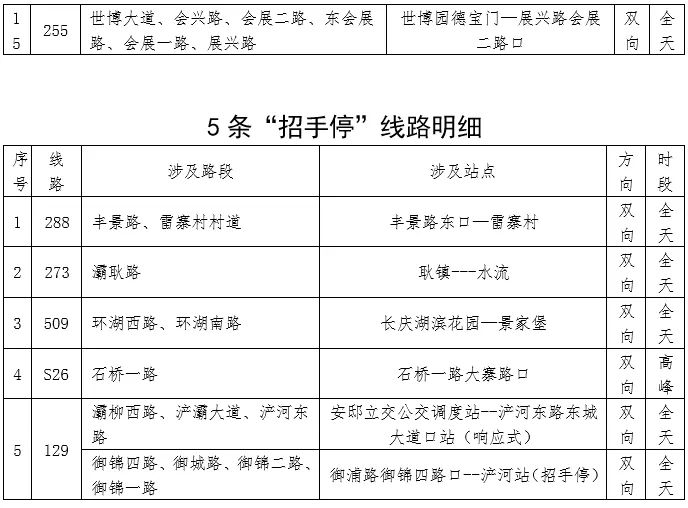

“好的方式就應(yīng)該惠及更多的市民” 董龍輝介紹,響應(yīng)式停靠服務(wù)的開通區(qū)域主要是城市外圍和相對偏遠區(qū)域的公交覆蓋較低道路,招手停線路則是針對小區(qū)、村莊等客流密集度較高的支微道路。本次又開通了15條“響應(yīng)式停靠”線路以及5條“招手停”線路,涉及航天、浐灞等多個區(qū)域路段,滿足市民多樣化出行需求。

上海國際客車展獲悉,印度在2025年1月至6月期間注冊了2100輛電動巴士,與當(dāng)年前五個月的1571輛相比增長了33%。這一增長勢頭,尤其是在6月份尤為強勁。 據(jù)政府公開數(shù)據(jù),五家制造商占據(jù)了超過90%的市場份額。 PMI Electro Mobility在半年排名中領(lǐng)先,交付了542輛電動巴士,市場份額為25.8%。其業(yè)績主要得益于春季月份的表現(xiàn),僅4月和5月就貢獻了超過60%的總交付量。緊隨其后的是Switch Mobility,交付了503輛電動巴士(占24.0%),第一季度的表現(xiàn)穩(wěn)定,在4月份短暫暫停后,6月份出現(xiàn)了強勁反彈。 Olectra Greentech以366輛(17.4%)的銷量位列第三,整個學(xué)期保持穩(wěn)定的交付速度。JBM Auto在六月強勢回歸,注冊了111輛,占其本季度總銷量的三分之一以上。該公司共售出298輛,市場份額為14.2%。 曾經(jīng)在印度電動巴士市場上占據(jù)主導(dǎo)地位的塔塔汽車公司,在2025年上半年登記了132輛(占6.3%),相比其在2024年的領(lǐng)導(dǎo)地位(當(dāng)時登記了超過1400輛電動巴士),這一數(shù)字顯得較為平淡。 在新興制造商中,Pinnacle Mobility Solutions 憑借 126 輛的銷量獲得了關(guān)注,這些銷量幾乎全部是在六月份取得的。盡管在第二季度沒有出現(xiàn),但 Aeroeagle Automobiles 在 2025 年初的幾個月里交...